祖父非常不善于表达情感。他和祖母都超常疼爱他们的大孙子—我的哥哥,但也从不搂抱、牵手、打趣,不表示亲昵。于我和弟妹自然更是。

他是我的老师,是的,母亲是我的一字师(教了我“睁眼瞎”的“睁”),祖父是二字师。

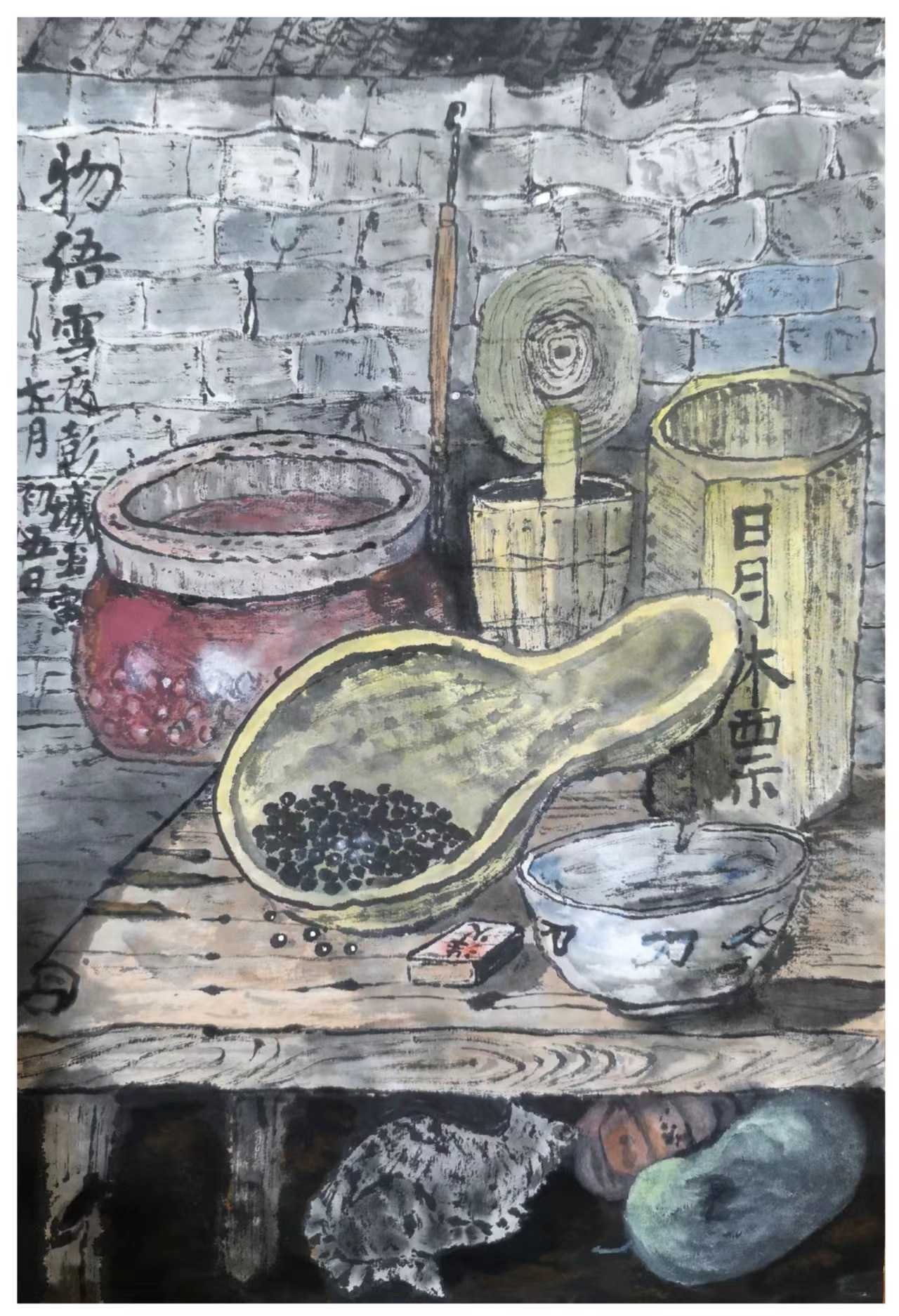

祖父削制的竹升上有父亲写的记用文字,某日,祖父难得地找我说,二子,我打个字谜你猜,日月木西示,是什么字?我那时狗屁不知,一脸茫然。祖父解释说:这是家家(祖父)的名字。日月就是明,西示再加木就是標,家家号明標。我不知道一个文盲怎样识得自己的名字,又怎样像做篾工一样拆、组那两个字。这是我人生里有过的唯一一次的文字拆组游戏,此外只是读过我根本没有资格参与的“耗国因家木,刀兵点水工”(宋江)。我很珍惜祖父给我的这一次文字教育,每考文字,必然记起,思祖之情顿生,祖父母的墓碑上,我写的墓志铭是:世事推移浪里沙,自古忠厚能传家,日月木西示清平,桂花落尽赏菊花(祖母名桂菊)。觉得祖父很有文字缘,自撰一个字谜,把两个字拆成五个字讲给自己的只读了二年级的孙子听,孙子还给他二十八个字,伴他明月松间照,伴他清泉石上流,岁岁年年。

另一次和祖父的交往,不过一袋烟功夫,但我一样牢记在心,没齿不忘。

那次我和三弟在一起玩,记不起因为什么,三弟要跟我争,我就打了三弟一下,三弟眼泪吧嗒,不哭出声也不找谁,老眼朦胧的祖父竟然发现了端倪,感叹说:这个二的把三的打得眼泪漢漢的。是的,祖父说的那个词是“眼泪漢漢”,这一下触动我内心的脆弱,敏感到一个人只有内心非常悲伤才“眼泪漢漢”,敏感到自己把弟弟打得“眼泪漢漢”是非常可耻的事,我当时就愿意接受祖父对我的惩罚,可是没有,祖父不再言语。祖父的行为让我明白,受到伤害是令人感伤的事,但不能用伤害的办法来修补已经存在的伤害。说来,祖父不只是教过我七个字,还有一个方言里的成语,这个成语影响我的一生。

我十一岁那年的正月初十,跟祖父去虬门利家姑妈家拜年,回途中经过一个叫松峦的村庄,村里寂寂寥寥,不见人影。但见前方坦场,有被褥在地,细看是单脚凳倒了,铺在两个单脚凳上的被褥也就落在地上。祖父驼着背,皱着眉(至今不知道他为何整日皱着眉),背后抄手,去被子落地的地方,先把两个单脚凳弄好,在把被子好好铺上。之后呢,依然皱着眉,走了,他的孙子——我,跟在身后。那一程我们没有讲一句话,祖父没有教训人的习惯,绝不会用言语教我应该怎样,不应该怎样。

有天,我铺好一张纸,要画我心中理想的画,但那屋子实在太小了,爷爷转悠家务的过程必然会影响我的创作。这不,一张八开的纸,因为爷爷搞卫生不小心的碰撞,破了一角。

天啊,对于一张画,破了一角,还能算什么东西嘛?虽然画还没有出现,我心存委屈,小声嘀咕,说,弄到一张八开的白纸非常难的。

表情严肃的祖父很快意识到自己的失误,现出颓废的表情,小声说:破了呀,能想办法再弄一张吗?祖父一时间像犯错的顽子,不知道该怎么表达的心迹,他的颓废的表情缘于他实在无法补救自己的失误,他跟玩纸笔的行当无缘,会做各种篾匠工艺,会锯葫芦瓢,用蚌壳舀煤泥做饺子粑一样的煤块,会把金针菜蒸熟一根一根整齐地摆放着晒又整齐地收,但他真的不能弄来一张八开的白纸。他自责自己的无能,真诚悔错,决不把责任推给某人某物某鸣蝉。

他三岁丧父,八岁随母晚嫁去到柴棚周家,周家分配给他的活是放猪,某日他按常规将家里的母猪、小猪赶到鄱阳湖洲上吃草,村里有娃儿喊:这是周文红的继崽。人家说的本来也没啥错,祖父却觉得受了奇耻大辱,他离开周家,独自走十多里荒陌,回了自己的破屋。二天自己去了高湾,拜高道岸的祖父为师学篾匠,很快就出师,祖父没有离开师傅,继续为师傅打工。师傅能干,在南昌开了铺子。铺子里还有师傅的两个内侄,和祖父同宗,年龄和祖父相仿,辈分却是祖父的叔公,大叔公是合伙人,细叔公可能就是随了自己的哥哥,是伙计的身份,祖父的身份,算是老板请的师傅。这个师傅是老板培养出来的,感恩于老板的栽培,非常忠诚,是铺子里生意红火的重要原因。日子长了,有别的师傅对祖父说:刘公这么好手艺,不必跟别人卖艺,何不自己开铺?祖父说:人家赚钱分给俺用,这是恩德啊。

南昌会战时,祖父来往于都昌和南昌之间,过鄱阳湖,遇日寇巡湖,遭机枪扫射,祖父中弹,却没有丢命,一个人逃到南昌,央铺子里的伙计用蔑锹剜出弹片,痛得大汗淋漓,却不吭一声。祖父晚年,我看到他干瘦的前胸上有一个小钱大的可以活动的铜绿色的包块,包块的核心竟然是当年没有取出的掸片。祖父对自己的那个伤疤,从无只言片语,决不借此讲“万恶的旧社会”,他不会笑,呶着嘴,还有一个表达情感的方式就是用手慢悠悠地抓自己的光头皮。

祖父一直给师傅和大叔公打工,和大叔公一家有亲人般的感情。大叔公对细叔公尽着长哥当爷的义务,祖父则更像是细叔公的哥哥。细叔公非常聪明,好动,喜欢玩,日本人的飞机被国军击落,他也要扯着标哥哥去看,标哥哥当然不会去,细叔公胆大,一个人去查看飞机,把死亡的飞行员翻转身,从飞行员上衣蔸里搜出一包老刀牌香烟。细叔公把烟分给大家抽,祖父不接,祖父一辈子不吸烟。他晚年种烟,晒烟,切烟,上油,都做得好,那烟只给他的儿子抽,他绝不染指。

不知什么样的遭际,大叔公一家竟然欠了祖父很多的债,还不起,就让祖父一家到他家去住,以房租抵债。那房子本来就小,且低,看得出墙砖是古屋上拆下来的,现在想来是清中期的东西。屋顶上有非常古怪的草,长得非常茂盛,好似一年一年都是同一个样子。

大叔公单身到老,细叔公的儿子称我的祖母为娘,我们称细叔婆为下里嫲嫲,细叔婆的孙辈称我的祖母为上里嫲嫲。两家本来严重错落着辈分,也不是一个房分,就因为祖父和东家的关系,两家人真如一家人样亲。

不忘祖父人生谢幕的情景,悄悄的,他走了,摊在门板上,我摸了他的手,非常温软。祖父的手大,又不失秀气,我思忖这是一个优秀的手艺人该有的手。我对父亲说:爷,家家手还暖着,没有走。父亲一愣,很快就眼泪婆娑着答:崽呀,家家走了,再不回来。

这个跟我一共才有几次交流的人,真的走了,人间再无驼背光头的的日月木西示,但他把许多的东西留在人间,不在陌上,不在高岗,不在水间,不在云端,只在我们的心田。

叔叔康金,细叔公的大儿子,就是我写的散文《一顶黄呢帽》里的主人公,在万人大会挨批斗的那天,把黄呢帽给了我戴,他在山里受了委屈,就对那些整他的人说:我搞不过你们,等我哥哥明天来!他说的哥哥,就是我的父亲。很明显,这个叔叔以我的父亲作为他跑世界的靠山。叔叔在牢里坐了八年,因为立功,提前两年释放,一出来就找到我,说:麻眼哪,我说,你写,只有你能为我伸冤。我坐在石头上艰难地写啊写……后来法院送来一张判决书:原判适用法律不当,现改判刘康金无罪。一十六个字,被叔叔的眼泪打湿得一塌糊涂。我从祖父那里传承的自责立马弥漫了心胸,叔叔把牢底坐穿了,得到的只是一个无罪的名分。是啊,要是早些年写申诉书,能得到这样一张判决,叔叔也就少糟蹋几年青春。这个时候,祖父已经离开人世七年了,他看不到后来的人世变迁。他用自己的方式织造了土朴的关系网,我们至今还在用着他那网上的丝线,呵护、修补着各自的人生。